Nuova Estetica (17)

La parola tabernacolo significa “tenda”. Nell’antico Testamento la “tenda”, che accompagnò il popolo d’Israele nei suoi spostamenti durante i 40 anni nel deserto, era il luogo dove si conservava l’Arca dell’Alleanza. Era divisa in due parti da un velo e l’Arca era collocata nella parte più interna, chiamata Santo dei Santi.

Anche i cristiani fin dall’antichità usarono conservare il pane eucaristico per coloro che non avevano potuto partecipare all’Eucaristia, specialmente per i malati e i carcerati.

Le forme dei luoghi di conservazione cambiarono durante i secoli. Nel XVI sec. divenne usuale conservare il Santissimo in una custodia situata sull’altare maggiore. La custodia si chiamò “Tabernacolo”.

Il Concilio Vaticano II, ripristinando nella celebrazione eucaristica la dinamica pasquale (la presenza di Cristo che trascina l’assemblea nella sua Pasqua, facendola passare dalla morte alla vita della Risurrezione), separa il momento contemplativo e individuale dal momento liturgico-assembleare: “Si raccomanda vivamente che il luogo in cui si conserva la Santissima Eucaristia sia situato in una cappella adatta alla preghiera privata e all’adorazione dei fedeli…” (Principi e norme per l’uso del Messale Romano, n. 276).

Nel tabernacolo, oltre al ciborio per la conservazione del Santissimo, è collocata la Sacra Scrittura” perché Cristo è la “Parola di Dio fatta carne”: “Chi ascolta la mia parola… ha la vita eterna” (Gv 5,24).

Il tabernacolo, incastonato in una cornice di pietra serena con basso rilievi, è forgiato in bronzo e strutturato con un’apertura a due ante, che dà accesso a una nicchia a due livelli dove, nella parte inferiore, chiusa da una porta in bronzo dorato recante al centro il simbolo del pane e dei pesci e agli angoli quattro rubini, è custodita l’eucaristia; in quella superiore, un prezioso evangeliario in bronzo dorato, con rifiniture in smalti e medaglioni recanti nella parte frontale, ai quattro angoli i profeti e al centro la crocifissione, nella parte posteriore ai quattro angoli, gli evangelisti e al centro la discesa agli inferi.

Nella chiesa parrocchiale Vergine della Salute, il tabernacolo è situato nella cappella dietro il muro absidale recante la corona misterica. La presenza reale del Cristo nel pane eucaristico, favorisce l’incontro con la Sua persona e consente l’adorazione individuale e silenziosa, fondamentale nell’esperienza di fede cristiana. Alla destra del tabernacolo, secondo la tradizione, arde perennemente una lampada, segno dell’onore che viene reso al Signore. Nel muro laterale destro è esposta la tavola recante l’immagine della Vergine della salute, dipinta da un’artista locale. Nella parte frontale al tabernacolo, sono custoditi in una teca in plexiglass gli oli santi: crisma – catecumeni – infermi.

|

|

|

|

Il fonte è un ampia vasca in marmo per amministrare il Battesimo ai bambini e agli adulti come indicato dal Rito del Battesimo, sia per immersione che per infusione: “Si può legittimamente usare sia il rito di immersione, segno sacramentale che più chiaramente esprime la partecipazione alla morte e Risurrezione di Cristo, sia il rito di infusione” (Premesse al Rito del Battesimo, n. 22).

La vasca battesimale è perciò scavata nel pavimento come una vera e propria fossa, coperta in fondo da una lastra di marmo nero con l’applicazione del simbolo del Cristo in ottone, perché essa meglio esprima il significato di essere tomba e madre; infatti il nostro uomo vecchio muore con Cristo nell’acqua del Battesimo e noi siamo rigenerati uomini nuovi ad immagine di Cristo Risorto. “Non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte?... Se infatti siamo stati completamente uniti a lui con una morte simile alla sua, lo saremo anche con la sua Risurrezione” (Rm 6,3-5).

Grazie ad un impianto idraulico, l’acqua usata per i battesimi, è naturale, pulita e calda: “Si provveda anche a riscaldare l’acqua, se le circostanze lo suggeriscono” ((Premesse al Rito del Battesimo, n. 20).

Formato da una grande croce inscritta in un ottagono, (otto, secondo la Tradizione, è il numero segno della Risurrezione) il fonte ha la chiusura in bronzo composta di cinque elementi mobili. Nell’elemento centrale è raffigurata la croce di Cristo, circondata da rami di olivo e di palma, simboli della pace e della vita eterna. Il fonte è posto all’interno della grande assemblea, ben visibile, per favorire la partecipazione comunitaria (cfr Premesse al Rito del Battesimo, n. 25).

Negli angoli ai lati della grande croce, sono inseriti i mosaici dei quattro Evangelisti: l’angelo di Matteo – il bue di Luca – il leone di Marco – l’aquila di Giovanni - annunciatori della Buona Notizia: “Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” (Mt 28,19).

Durante la Celebrazione delle esequie la bara è collocata al centro della grata di chiusura perché il fonte è segno ed annuncio della Risurrezione dai morti.

Sopra la sede presidenziale c’è Cristo Pantocrator, ossia l’Onnipotente, che viene alla fine dei tempi nella gloria della sua divinità a giudicare la terra.

L’icona svela la verità della potenza di Dio che era stata nascosta sotto le spoglie mortali del Cristo. Sulle mani e sui piedi si vedono le piaghe della crocifissione e dell’umiliazione che patì per amore nostro. E’ lui il Figlio dell’Uomo annunziato dalle Scritture, che disprezzato e deriso nella sua prima venuta nel mondo, appare ora nella sua seconda venuta come giudice giusto per giudicare i vivi e i morti: “Allora comparirà nel cielo il segno del Figlio dell’Uomo e allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra e vedranno il Figlio dell’Uomo venire sopra le nubi del cielo con grande potenza e gloria. Egli manderà i suoi angeli con una grande tromba e raduneranno tutti i suoi eletti dai quattro venti, da un estremo all’altro dei cieli” (Mt 24,30-31). Nella sua mano sinistra tiene il Libro della vita, su cu si legge “Amate i vostri nemici” (Mt 5,44), queste parole sono il cuore della Nuova Alleanza e immagine dell’uomo nuovo. Infatti Gesù è, allo stesso tempo l’immagine di Dio e dell’uomo. In lui, vincitore della morte e Signore di tutto ciò che schiavizza l’uomo, queste parole sono ora realizzabili nella nostra vita, e su di esse saremo giudicati.

Nella pagina a destra del Libro della Vita si legge: “Vengo presto”(Ap 22,20). Sono parole di incoraggiamento, un invito alla perseveranza, per mantenere salda la nostra fede perché anche noi possiamo dire con San Paolo: “Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno; e non solo a me, ma anche a tutti coloro che attendono con amore la sua manifestazione” (2 Tim 4,7-8). Il Pantocrator esprime infatti l’attesa escatologica dell’Assemblea cristiana, che sperimenta, durante la Celebrazione Eucaristica, la presenza viva del Cristo.

Questa esperienza la conferma nella fede e accende in lei il desiderio della venuta finale del Signore, che segna la vittoria definitiva sul male e sulla morte. Perciò la Chiesa, in un grido pieno di speranza, esclama: “Vieni Signore Gesù!”. La centralità dell’immagine svela anche l’orientamento della storia verso il suo punto conclusivo: l’incontro con Cristo che viene. Il nostro mondo tende ad un fine, non di disfatta e di vuoto, ma di pienezza di vita in Dio. Il Cristo Pantocrator converge a sé tutto il ciclo pittorico. E’ il centro di tutta la corona misterica. La sua figura cattura per prima lo sguardo di chi entra in Chiesa. Sembra staccarsi dal fondo d’oro e venirci incontro facendoci partecipi della sua trasfigurazione finale e vittoriosa, come esprimono le sue vesti bianche, segno della sua Divinità. Anche i cristiani, che nel Battesimo hanno sconfitto il principe di questo mondo, cioè il diavolo, sono rivestiti della natura di Dio e indossano vesti candide all’uscita dal fonte battesimale: <<Il vincitore sarà dunque vestito di bianche vesti, non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma lo riconoscerò davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli>> (Ap 3,5).

Sulla sinistra ci sono le pitture che rappresentano la vita terrestre di Cristo: l’Annunciazione, la Natività, il Battesimo, e la Trasfigurazione, l’Entrata in Gerusalemme, l’Ultima Cena e la Crocifissione, Sulla destra le pitture che rappresentano la vita celeste, che già inizia col Sabato Santo: la Deposizione dalla croce, segue la Discesa agli Inferi, la Tomba vuota, l’Apparizione di Cristo Risorto agli apostoli, l’Ascensione al cielo, la Pentecoste e l’Assunzione di Maria, “Dormitio”. Cristo con la mano destra benedice, Il suo corpo è inscritto nelle tre sfere cosmiche, La prima sfera è blu e rappresenta la terra. La seconda sfera è nera e rappresenta la morte che circonda la terra. La terza sfera è celeste e rappresenta il Cielo. Al centro la figura di Cristo spezza il cerchio della morte e unisce la terra al cielo. I quattro angoli rossi laterali sono immagine degli Evangelisti che annunciano e preparano la seconda venuta di Cristo nel mondo.

Fin dai primi secoli la Tradizione della Chiesa e dei santi Padri professa la sua fede nell’elevazione al Cielo della Vergine.

La festa è celebrata in Oriente già dal VI sec., sempre col nome di “Dormitio” o “Koimesis”.

In Occidente, invece, appare più tardi (VII e VIII sec.) e a partire dal IX sec. è chiamata “Assunzione”.

Nel 1950 Pio XII ne definì il dogma affermando: “Maria, la Madre di Dio Immacolata e sempre Vergine, dopo essere giunta al termine della sua vita terrena, è stata elevata in anima e corpo alla gloria celeste” (Acta Apostolicae Sedis 42, pag. 770).

Nelle parole di Pio XII si delineano i fondamenti dottrinali dell’Assunzione di Maria: la sua divina e immacolata maternità e la sua perpetua verginità.

Maria è madre di Dio. In lei la natura divina di Cristo si è fatta carne. Nuovo tempio, ha portato in sé la SS. Trinità. Recita un inno dell’Assunzione: “Accogli presso di te, o Padre buono, l’anima della Madre mia benedetta, colei che ha ricevuto in sé il Figlio tuo Unigenito nel mondo. Accogli il tuo Tempio Santo, che è stato la dimora del tuo Santo Spirito. Accogli, o Padre Buono, il roveto che ha portato in sé il fuoco della tua divinità e non ne è stato consumato”.

Maria è “Dimora di Dio”, completamente consacrata a Lui sia nel corpo che nell’anima. L’intima unione di Maria con la divinità si esprime nella sua purezza verginale che conserverà prima, durante e dopo il parto.

Il corpo di Maria tutto santo non poteva conoscere la corruzione del sepolcro.

Dopo l’Assunzione Maria, con materna sollecitudine, partecipa ancor più profondamente all’opera del Figlio suo: la salvezza del mondo. Vi partecipa con la sua preghiera e la sua intercessione. Maria è la mediatrice di ogni grazia.

L’icona della Dormitio è un canto alla vittoria di Cristo sopra la morte. Per questa vittoria il corpo di Maria entra, come prima tra gli eletti, nella gloria di Dio.

L’Assunzione è così annuncio e promessa della Risurrezione dei nostri corpi alla fine dei tempi. Come Maria anche noi parteciperemo alla gloria di Cristo, con il nostro corpo trasformato.

Per la composizione di questa icona i pittori si sono ispirati ai Vangeli apocrifi (in gran parte scritti tra il III e il V SEC.)

Gli apocrifi raccontano che per un ordine divino gli Apostoli, dispersi in ogni parte della terra ad evangelizzare, furono trasportati sulle nubi dagli angeli a Gerusalemme, presso la casa di Maria per servirla, ricevere la sua benedizione ed essere testimoni della sua gloria.

Secondo gli apocrifi, San Tommaso arrivò a Gerusalemme quando la Vergine era già stata sepolta sul Monte degli Olivi. Corso là, la vide mentre saliva al Cielo. Maria gli diede la cintura che indossava per la sepoltura. Tommaso la baciò e la mostrò agli altri Apostoli. Così quando al sepolcro non trovarono più il corpo di Maria, la cintura divenne la prova della sua Assunzione, perciò nell’icona, alla destra, al posto di San Tommaso assente, è raffigurato San Paolo, Gli Apostoli, intorno al letto della Vergine, esprimono una profonda tristezza perché hanno perduto colei che, oltre ad essere Madre di Dio, è anche Madre loro.

San Pietro, alla sinistra, incensa il corpo della vergine. Maria “dorme” con le mani incrociate sul petto e la testa leggermente alzata su un letto riccamente adornato. Intorno al suo corpo c’è il manto di color porpora “maphorion”, segno della sua regalità.

Accanto al letto è raffigurato il cero pasquale usato durante la Liturgia dei defunti. Secondo la tradizione apocrifa la Vergine lo accese quando l’Angelo le annunziò l’imminenza della sua morte.

Centro della composizione è il Cristo Risorto che sorregge nelle mani l’anima di Maria fasciata con le bende mortuarie.

L’aureola color verde scuro, intorno al cristo, è piena di angeli e arcangeli. Le schiere degli angeli sono chiamate a partecipare a questo solenne avvenimento e scortare la Madre del Re al Cielo. Nella parte superiore dell’icona si vede Maria, con una veste bianca, seduta in trono. E’ al centro di un’aureola formata da tre cerchi, simbolo della Trinità.

Secondo gli apocrifi gli angeli che portarono Maria in Cielo sono Gabriele e Michele.

Sopra l’aureola si vede un tratto di Cielo, le cui porte si aprono per accogliere la Madre di Dio.

La Pentecoste è l’invio dello Spirito Santo da parte del Padre. Il nome della festa ricorda l’evento accaduto, secondo il racconto degli Atti, 50 giorni dopo la Pasqua. Cristo, compiuta la sua missione, ritorna al Padre affinché lo Spirito Santo discenda in Persona su di noi. Dice San Simone: “Era questo lo scopo e la destinazione di tutta l’opera della nostra salvezza attuata dal Cristo: che i credenti ricevessero lo Spirito Santo”. E’ una icona trinitaria: Con la Pentecoste la SS. Trinità viene ad abitare nell’uomo: “In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi”(Gv 14,20).

La Pentecoste trasforma l’uomo da peccatore in santo. E’ la festa della nascita della Chiesa, comunione tra gli uomini. Lo Spirito Santo fa apparire sulla terra la rivelazione della comunione celeste delle Tre Persone divine. Il miracolo delle lingue nel primo discorso di San Pietro lo testimonia. Le lingue, che un tempo furono confuse, come ricorda l’episodio della torre di Babele, ora si uniscono nella conoscenza misteriosa della Trinità. La comunione ha una tale intensità che non si tratta più di conoscenza della lingua, bensì del parlare dello spirito allo spirito. Gli Apostoli seduti formano un arco. Tutti stanno sul medesimo piano e sono di uguale grandezza: è l’armonia dell’unità, dono dello Spirito Santo. L’icona sottolinea il racconto degli Atti: “Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro” (At 2,3).

Ciascun Apostolo riceve una lingua di fuoco “personalmente”. Lo Spirito Santo si dona in modo unico e personale a ciascuno. E’ Lui che diversifica e rende ciascuno “carismatico”. L’icona mostra il collegio dei dodici Apostoli, segno delle dodici tribù d’Israele. Alla destra della Vergine c’è San Pietro e alla sinistra San Paolo che, per la vastità e importanza della sua opera di evangelizzazione, è incluso tra gli Apostoli. Ogni Apostolo tiene in mano un rotolo, simbolo della predicazione della Buona Notizia. Il personaggio vestito da re, nella parte inferiore dell’icona, è il Cosmo. E’ circondato da un arco nero, segno che l’universo è prigioniero del principe di questo mondo e della morte. Il Cosmo tiene nelle sue mani un panno con dodici rotoli, simbolo della predicazione dei dodici Apostoli e della Chiesa.

Nell’icona ci sono due livelli: in alto è già la “nuova creazione”, operata dallo Spirito Santo alla quale aspira l’umanità , in basso lo Spirito Santo entra in azione con l’evangelizzazione per liberare e trasformare il Cosmo prigioniero della morte. Nella tradizione occidentale iconografica la Vergine appare al centro degli Apostoli. La sua presenza ricorda le parole degli Atti: “Tutti erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù” (At 1.14). Non era, infatti, possibile che Colei che aveva ricevuto lo Spirito Santo al momento della concezione non fosse presente alla discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli.

L’icona della Pentecoste mostra così anche il mistero della nascita spirituale dell’uomo.

Il Signore con la sua discesa agli inferi ha annientato l’avversario e con la sua ascensione ha esaltato l’uomo. L’icona annuncia la vittoria sulla morte, sull’inferno e lo scopo della salvezza: la nostra umanità è introdotta definitivamente nell’esistenza celeste tramite l’umanità di Cristo. Quindi la nostra patria è nei cieli: “Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatto rivivere in Cristo… Con lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli, in Cristo Gesù” (Ef 2,4-6).

L’Ascensione è già l’inizio della Pentecoste che è la realizzazione della preghiera di Gesù: “Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore (lo Spirito Santo) perché rimanga con voi per sempre” (Gv 14,16). Il Cristo, in un cerchio di sfere cosmiche, da dove si irradia la sua gloria, stende la destra in un gesto di benedizione e di invio. “Alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il Cielo” (Lc 24,50-51), Sotto il segno di questa benedizione permanente gli Apostoli diventano il fondamento della Chiesa. Nella sinistra, Cristo tiene il rotolo delle Scritture che contengono l’annuncio della Buona Notizia.

L’opera di salvezza è realizzata. Ora deve essere accolta liberamente da ogni uomo. E’ l’invio ad evangelizzare: “Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole… Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”(Mt 28,19-20).

La gioia degli Apostoli esplode, malgrado la dipartita del Cristo, perché la promessa resta: “Io sono con voi” e “nessuno prevarrà contro di voi”. La Vergine, immagine della Chiesa, è rappresentata tra due angeli al di sotto di cristo che ne è il capo. L’estremità delle braccia alzate degli angeli e i piedi della Vergine formano i tre punti di un triangolo simbolo della SS. Trinità di cui la Chiesa è l’impronta. Gli Apostoli, divisi in due gruppi uguali, formano un cerchio e mostrano la Chiesa inscritta nel segno sacro dell’eternità dell’amore tra il Padre e il Figlio.

Nel gruppo degli Apostoli, alla destra della Vergine, c’è San Pietro, alla sinistra San Paolo, che certamente non fu testimone dell’Ascensione, ma che tuttavia appartiene al nucleo apostolico. Cristo è sostenuto nel suo allontanarsi da due angeli. Sono gli angeli che furono testimoni misteriosi e attoniti della sua Incarnazione . L’icona, invertendo la direzione del movimento del Cristo, rappresenta il ritorno del Signore: la Parusia. “Questo Gesù… tornerà un giorno allo stesso modo in cui l’avete visto andare in Cielo” (At 1,11). E’ ciò che annunciano i due angeli tra gli Apostoli.

Il racconto evangelico non dice niente sulle circostanze della Risurrezione e l’iconografia rispetta questo Mistero, perciò la Risurrezione di Cristo non è mai rappresentata come una figura, ma sempre come la tomba vuota. E’ l’alba; le donne si recano al sepolcro. Hanno nelle mani piccoli sacchetti contenenti oli aromatici e mirra per imbalsamare il corpo di Gesù. Le loro vesti hanno colori crepuscolari: le ombre della notte stanno cedendo all’aurora. Dal lato opposto, un angelo in vesti dorate. In lui traspare la luce del giorno senza tramonto che Cristo ha inaugurato. Il messaggero celeste è seduto sulla pietra che chiudeva il sepolcro e che è stata rotolata via. Al centro, la tomba è vuota. La vita è altrove. L’icona, nel ciclo delle pitture, è situata in posizione simmetrica l’Annunciazione. Come in quella, un angelo porta la Buona Notizia: “Perché cercate tra i morti coloui che è vivo? Non è qui, è risuscitato” (Lc 24,5).

Le donne ricevono e custodiscono nella fede questo annuncio. L’angelo indica la tomba e le bende mortuarie. Notiamo qui le analogie con la Natività: la grotta buia, la mangiatoia-sepolcro e le fasce-bende. Queste hanno avvolto il corpo mortale del Re e vengono sciolte dalla Risurrezione. Il mistero dell’Incarnazione è giunto a compimento. Si apre una nuova era: “Cosicchè ormai noi non conosciamo più nessuno secondo la carne; e anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più così. Quindi se uno è in Cristo, è una creatura nuova. Le cose vecchie sono passate, ecco ne son nate di nuove” (2 Cor 5,16-17). Delle tre donne, una sola ha l’aureola, E’ la Maddalena, la donna peccatrice trasformata dall’amore di Cristo. Essa è immagine della Chiesa, alla quale il Signore ha donato una nuova natura, rendendola conforme a sé sua sposa.

Ecco, la Chiesa incontrerà Cristo nello Spirito, lo vedrà nell’evangelizzazione, potrà donare la vita per annunciare a tutti gli uomini che essi hanno un Padre nel cielo.

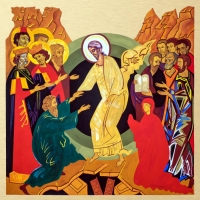

Cristo è morto e discende agli inferi. Nel silenzio del Sabato Santo, sulla terra è il giorno del dolore, ma agli inferi è già Pasqua. Cristo vi discende come il sole che dissipa per sempre le tenebre della morte. L’icona significa ciò che canta il mattutino del Gran Sabato nella liturgia orientale: “Tu sei disceso sulla terra per salvare Adamo, ma non trovandolo sulla terra. O Signore, sei andato a cercarlo negli inferi”.

L’Amore si è donato gratuitamente e totalmente per andare in cerca della pecora perduta; è sceso sino alle profondità degli inferi per strappare gli uomini dalla schiavitù del peccato e della morte e per introdurre tutta l’umanità nella sala delle nozze, nel Paradiso. Cristo ha attraversato la morte, simboleggiata dal cerchio nero, ed ora, inserito nelle due sfere paradisiache, afferra Adamo e lo attira a sé. E’ l’incontro tra il primo e il secondo Adamo: il Nuovo restituisce al primo l’immagine e la somiglianza con Dio. “Poiché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la Risurrezione dei morti; e come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo” (1 Cor 15,21-22). Di fronte ad Adamo si trova Eva, la madre di tutti i viventi, anch’essa tende le braccia verso il Salvatore. Le sue mani sono coperte perché toccarono il frutto proibito. Cristo Re ha una veste dorata, risplendente della gloria divina; Egli sovrasta gli abissi, sotto di lui cadono infrante le porte degli inferi.

I due gruppi di figure rappresentano i profeti e i giusti che attendono il Salvatore. Alla sinistra si riconoscono: il re Davide, Salomone, e Daniele con il copricapo di foggia babilonese. Più vicino a Gesù Giovanni Battista che ripete il suo gesto di testimone. Alla destra si trovano Mosè con le tavole della Legge, Abramo dal volto rugoso e Noè con le vesti screziate dei colori dell’arcobaleno: essi sono testimoni dell’Alleanza. Tutti riconoscono il Signore nel quale hanno sperato: in Lui si compiono la Legge e le promesse. “Strappa dal carcere la mia vita, perchè io renda grazie al tuo nome: i giusti mi faranno corona quando mi concederai la tua grazia” (Sal 142,8). Cristo liberatore annuncia il vangelo ai prigionieri: ogni cristiano partecipa di questo zelo apostolico per il destino di tutti coloro che in questo mondo sono agli inferi, seduti nelle tenebre e nell’ombra della morte.

L’amore prende su di sé il peccato del mondo per perdonare ogni peccatore.

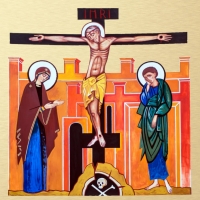

La croce è l’albero della vita piantato sul calvario. Il Figlio di Dio si presenta al Padre come Figlio dell’Uomo: “Ecce Homo” (Gv 19,5). La divinità si eclissa. Il Dio-uomo si identifica con il primo Adamo, ma il “Nuovo Adamo” sarà obbediente fino alla morte. Il piede della Croce è su una caverna nera dove riposa la testa di Adamo. Non è forse il Golgota il “luogo del cranio”? Nel progenitore tutta l’umanità è bagnata dal sangue di Cristo. Sulla croce cristo compie la parola del Vangelo: “Le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’Uomo non ha dove posare il capo” (Mt 8,20). Lui reclinerà il capo sulla croce, nella volontà del Padre. Le sue braccia aperte sono segno della totale donazione. Maria e Giovanni sono ai piedi della croce. Questa icona coglie il momento in cui Cristo, rivolgendosi a Maria, le dice: “Donna, ecco tuo figlio” e al discepolo: “Ecco la tua madre” (Gv 19,26-27).

Maria tende le sue mani in segno di accoglienza: in Giovanni essa riceve ogni cristiano: Il suo seno che ha portato il Figlio di Dio ora porta tutti noi. E’ la nostra Madre. La sua testa abbassata e i suoi occhi socchiusi sembrano ripetere: “Ecco la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola” (Lc 1,38). I Padri indicano Maria quale prima martire, poiché partecipa completamente alla Passione del Figlio. Infatti secondo la profezia di Simeone, una spada le trapasserà l’anima. Essa dona il Santo per ricevere il peccatore.

Lo sfondo architettonico mostra le mura di Gerusalemme. Gesù è l’uomo dei dolori sul cui capo ricadono tutti i peccati del popolo. Egli ha sofferto fuori dalle mura della città portando con sé la gloria del tempio; Lui offre il vero culto a Dio nel nuovo tempio che è il suo corpo crocifisso per amore.

More...

L’icona presenta l’Ultima Cena nel momento in cui cristo ha appena detto: “In verità, in verità vi dico: uno di voi mi tradirà” (Gv 13,21).

I discepoli, guardandosi l’un l’altro, si domandano chi sia il traditore. Pietro fa un cenno a Giovanni che è seduto vicino a Gesù, dicendogli: “Di’, chi è costui a cui si riferisce?”. Cristo risponde: “Colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà”(Mt 26,23): Ed ecco, il traditore è Giuda: egli è vestito di azzurro e rosso, tonalità brillanti e sfarzose, simbolo dell’amore al mondo e alla sua gloria. Il Mistero pasquale si compie: Cristo si prepara a passare da questo mondo al Padre. Egli è l’Agnello “condotto al sacrificio, immolato verso sera”, come dice Melitone di Sardi nell’Omelia sulla Pasqua. Il manto nero che lo avvolge sta a significare la sua passione e morte. E’ notte. Cristo entra nelle tenebre del peccato prendendo su di sé il tradimento, l’inimicizia, il rifiuto.

Sulla tavola sono presenti i segni dell’Eucarestia: la coppa del vino e il pane “Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue”.

Il pane azzimo non è più soltanto il segno della liberazione dalla schiavitù dell’Egitto, come per gli ebrei, ma il Corpo di Cristo consegnato per tutti gli uomini; così come la coppa del vino non è più soltanto il segno dell’entrata nella terra di Canaan, ma il Sangue della nuova Alleanza, versato per tutti in remissione dei peccati. L’Eucarestia viene dunque così a innestare ogni cristiano nella Pasqua di Cristo, nel suo passaggio dalla morte alla vita Eterna.

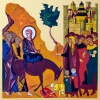

L’entrata di Gesù in Gerusalemme segna storicamente e liturgicamente l’inizio della settimana di Passione.

Cristo entra nella città di Davide cavalcando un asinello e qui viene acclamato re, allo stesso modo che in antico venivano acclamati i principi del popolo di Israele. Egli è il Figlio di Davide, il Messia. Il suo ingresso nella Città santa avviene secondo quanto annuncia il profeta: “Esulta grandemente figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme! Ecco a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, sopra un puledro, figlio d’asina” (Zc 9,9). Cristo nella mano sinistra ha un rotolo: “Ecco, io vengo. Sul rotolo del libro di me è scritto che io faccia la tua volontà” (Sal 40,8-9). Egli sta andando a compiere la volontà del Padre; è voltato verso gli Apostoli e dice: “Ecco, noi stiamo salendo a Gerusalemme e il Figlio dell’uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi, che lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché sia schernito, flagellato e crocifisso; ma il terzo giorno risusciterà” (Mt 20,18-19). Gli Apostoli, in ombra, non comprendono. Davanti a tutti sono Giovanni, il discepolo testimone della Passione, e Pietro, vestito di giallo in segno del suo rinnegamento. Questa veste lo contraddistinguerà sempre e vorrà ricordare anche a noi che possiamo portare i nostri tradimenti, sapendo che potremo essere santi, non appoggiandoci sulle nostre forse, ma sulla parola di Cristo che ci conosce e ci salva.

Tra i personaggi che acclamano Gesù ci sono molti ricchi, che si riconoscono per il loro abbigliamento. Ma solo un bambino, figlio di poveri, mette il mantello sotto la cavalcatura del Signore. I “piccoli” accolgono il Messia. “in verità vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non vi entrerà (Lc 18,17). A destra, è situata Gerusalemme con il tempio al centro e sulla roccia, una quercia, simbolo della Chiesa.

Un tempo ogni iconografo-monaco cominciava la sua “arte divina” dipingendo l’icona della Trasfigurazione per imparare che l’icona e’ dipinta non tanto con colori, ma con la “luce taborica” manifestazione dello Spirito Santo.

Dio si comunica all’uomo come luce e come suono. Così si mostrò nell’apparizione sul monte Sinai e così si rivela ora nella Trasfigurazione del suo Figlio, sua Parola finale e definitiva. La luce e’ l’irradiazione di Dio, il dono che Dio fa di tutto se stesso. E’ ciò che nella Scrittura si chiama “vedere faccia a faccia”. La Trasfigurazione e’ la visione di Dio, della SS. Trinità..Cristo appare nello splendore della sua gloria divina, simboleggiata dal candore delle vesti. “E fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce” (Mt 17,2). La voce del Padre rivela la verità divina e sconvolge gli  Apostoli ancora del tutto umani. C’e’ infatti un contrasto tra la pace che avvolge Cristo, Mose’ e Elia e il movimento, in basso, degli Apostoli che cadono dalla cima scoscesa del monte. Pietro, a destra, e’ inginocchiato; Giovanni al centro , cade voltando le spalle alla luce; Giacomo, a sinistra, fugge e cade all’indietro. La Trasfigurazione si può dire che non e’ solo del Signore, ma anche degli Apostoli che, per un istante, “passarono dalla carne allo Spirito”. Ricevettero la grazia di vedere l’umanità di Cristo come un corpo di luce, di contemplare la sua gloria nascosta sotto la “Kenosis”. La Trasfigurazione preannuncia quella che attende tutti i cristiani per opera dello Spirito Santo.

Apostoli ancora del tutto umani. C’e’ infatti un contrasto tra la pace che avvolge Cristo, Mose’ e Elia e il movimento, in basso, degli Apostoli che cadono dalla cima scoscesa del monte. Pietro, a destra, e’ inginocchiato; Giovanni al centro , cade voltando le spalle alla luce; Giacomo, a sinistra, fugge e cade all’indietro. La Trasfigurazione si può dire che non e’ solo del Signore, ma anche degli Apostoli che, per un istante, “passarono dalla carne allo Spirito”. Ricevettero la grazia di vedere l’umanità di Cristo come un corpo di luce, di contemplare la sua gloria nascosta sotto la “Kenosis”. La Trasfigurazione preannuncia quella che attende tutti i cristiani per opera dello Spirito Santo.

Gesù mostra in sé la natura umana rivestita della bellezza originale.

Elia e Mosè, con in mano le tavole della Legge, rispettivamente alla destra e alla sinistra del Cristo, sono i Profeti che preannunziano la venuta del Messia. Entrambi ebbero la visione di Dio: l’uno sul monte Carmelo, l’altro sul monte Sinai. I loro mantelli hanno forme affilate, “taglienti”, perché quando è proclamata “la Parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito… e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore” (Eb 4,12). Il Cristo, al centro di cerchi concentrici, che rappresentano le sfere dell’universo creato, parla con loro della sua passione gloriosa. La luce che si sprigionò sul monte Tabor è la stessa che si manifesterà nella gloria della sua seconda venuta: la Parusia, definita instaurazione del Regno di Dio. Per questo preparando i suoi discepoli all’importanza dell’avvenimento Cristo dice: “In verità vi dico: vi sono alcuni qui presenti, che non morranno senza aver visto il regno di Dio venire con potenza” (Mc 9,1).

La trasfigurazione di cui Pietro, Giacomo e Giovanni sono i testimoni è una breve apparizione dell’ottavo Giorno, della “Nuova terra” tra noi. Per questo Pietro strabiliato dalla visione, voleva “piantare le tende” e installarsi nella Parusia, nel Regno prima che la storia dell’economia della salvezza giungesse a compimento. Pietro non riceve risposta, perché è solo attraverso la Croce che viene la Risurrezione e il Regno. Cristo si rivela agli Apostoli nello splendore della gloria divina, perché non si scandalizzino della sua Passione ormai vicina e comprendano che essa è volontaria. Il Signore è in verità lo “splendore del Padre”. La croce risplende già della luce della Pasqua. Dalla Trasfigurazione, visione di Dio, si attinge la forza per riprendere la missione apostolica. I Padri della Chiesa dicono che Dio si dona agli uomini secondo la sete che hanno di Lui, ma che il suo desiderio sarebbe di donarsi completamente, affinché i cristiani possano dissetare a loro volta il mondo. L’uomo illuminato dalla luce del Tabor conduce, attraverso di sé, non solo l’umanità ma tutta la creazione a Dio: “La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio;… e nutre la speranza di essere lei pure liberata, dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio” (Rom 8,19-21).

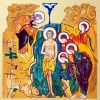

Fino al IV secolo la Natività ed il Battesimo del Signore erano celebrati lo stesso giorno, il 6 gennaio, perchè il Battesimo e’, in un certo senso, il completamento della Natività.

“Nella sua natività – dice San Girolamo – il Figlio di Dio venne al mondo in modo nascosto, nel Battesimo appare in modo manifesto”. Prima Egli non era conosciuto dal popolo, con il Battesimo si rivela a tutti. Lo Spirito Santo accompagna la crescita naturale e progressiva del Cristo: “cresceva in sapienza, età e grazia” (Lc 2,52).  Nel Battesimo i cieli si aprono e lo Spirito Santo discende su di Lui come una colomba. “E si sentì una voce dal cielo: Tu sei il mio Figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto” (Mc 1,11).

Nel Battesimo i cieli si aprono e lo Spirito Santo discende su di Lui come una colomba. “E si sentì una voce dal cielo: Tu sei il mio Figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto” (Mc 1,11).

Cristo si rivela realmente Figlio nelle sue due nature “vero Dio e vero Uomo”.

Il Battesimo di Gesù e’ la sua Pentecoste personale, la discesa dello Spirito Santo e la manifestazione della SS. Trinità. Per questo la formula battesimale piena sarà: “Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”. Cristo con la sua mano destra benedice le acque e le prepara a divenire le acque del Battesimo per rigenerare l’uomo a vita nuova nel “Lavacrum” purificatore del sacramento. In n inno della festa ortodossa del Battesimo di Gesù, Cristo dice a Giovanni: “Profeta, vieni a battezzarmi… io ho fretta di far perire il nemico nascosto nelle acque, il principe delle tenebre, per liberare il mondo dalle sue reti donandogli la vita eterna”; perciò Gesù entra nel Giordano, immagine della sua sepoltura. Infatti le acque non santificate che ricordano la morte-diluvio, sono chiamate “sepolcro fluido”. San Giovanni Crisostomo commenta: “L’immersione e l’emersione sono immagini della discesa agli inferi e della Risurrezione”. Giovanni Battista e’ vestito di pelli, segno del suo esser profeta e martire. E’ il testimone della sottomissione del Cristo, della sua “Kenosis”. In lui tutta l’umanità riconosce l’amore divino per noi. L’albero con la scure e’ immagine del ministero profetico di chiamata a conversione che il Battista annuncia; e’ il compimento della parola evangelica: “Già la scure e’ osta alla radice degli alberi: ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco” (Mt 3,10).

Gli angeli sono i diaconi nel servizio liturgico del battesimo, pronti per asciugare e rivestire il battezzato. Per questo hanno nelle loro mani i vestiti di Cristo.